COMUNITA'

MONTANA ALTO ASTICO E POSINA con sede in ARSIERO - VICENZA -

PROGETTO

PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI LAGHETTI DI LAGHI E ARSIERO

(VI)

ELENCO DELLE TAVOLE

REALIZZATE

Analisi delle trasformazioni:

1) Le acque: catasto napoleonico - Laghi;

2) Le acque: catasto napoleonico - Castana;

3) Le acque: catasto austriaco - Laghi;

4) Le acque: catasto austriaco - Castana;

5) Le acque: catasto attuale;

6) Le acque: variazioni del regime idrico;

7) Le colture: catasto austriaco;

8) Le colture: catasto attuale;

9) I fabbricati: catasto napoleonico;

10) I fabbricati: catasto austriaco;

11) I fabbricati: catasto attuale;

12) I fabbricati: variazioni dell'assetto urbanistico.

La situazione attuale:

13) Assetto geologico;

14) Uso del terreno;

15) Le previsioni dei piani regolatori generali;

16) Gli interventi attuati nel passato;

17/a) La vegetazione e le attrezzature;

17/b) La vegetazione e le attrezzature;

17/c) La vegetazione e le attrezzature;

17/d) La vegetazione e le attrezzature;

18) Assonometria monometrica.

Il progetto :

19/a) La vegetazione e le attrezzature;

19/b) La vegetazione e le attrezzature;

19/c) La vegetazione e le attrezzature;

19/d) La vegetazione e le attrezzature;

20) Assonometria monometrica;

21) Quadro generale degli interventi previsti

22/a) Elaborazioni prospettiche computerizzate;

22/b) Elaborazioni prospettiche computerizzate;

22/c) Elaborazioni prospettiche computerizzate;

22/d) Elaborazioni prospettiche computerizzate;

22/e) Elaborazioni prospettiche computerizzate:

23/a) Sezione modello tridimensionale;

23/b) Sezione modello tridimensionale

23/c) Sezione modello tridimensionale

Le tavole si

possono consultare c/o gli uffici della Comunità Montana, Arsiero

via Europa, tel 0445 740 529.

RELAZIONE

TECNICO-ILLUSTRATIVA

INTRODUZIONE

L'economia locale è stata sempre basata su un'agricoltura povera,

sulla vendita di legname da ardere e su un piccolo artigianato. La carenza

di buone vie di penetrazione ha sempre impedito la nascita e lo sviluppo

di attività artigianali di un certo respiro. Se da un lato ciò

ha causato l'esodo della popolazione, dall'altro ha favorito la conservazione

di un ambiente sorprendente per scorci paesaggistici, per ricchezza

di verde e tranquillità. Inoltre la valle è caratterizzata

da un buon clima e da un buon soleggiamento.

Con l'evoluzione culturale in atto nella società, la vallata

ha certamente tutte le credenziali per diventare la meta di un turismo

qualificato e rispettoso dei beni ambientali.

Il paese di Laghi è collegato con una strada provinciale di discreta

percorribilità (andrebbe comunque migliorata in alcuni punti)

direttamente ad Arsiero da cui dista 8 km. E' raggiungibile in mezz'ora

da Schio e Thiene e in un'ora da Vicenza e da Bassano: il casello dell'autostrada

Valdastico dista 20 km.

Queste limitate percorrenze rendono la zona adatta anche per il turismo

domenicale, vista l'ampia area cui può far riferimento.

IL PIANO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE

Recupero

Le finalità

di un piano di recupero ambientale non sono così agevoli da precisare

come potrebbe sembrare a prima vista: non si tratta infatti di un semplice

recupero naturalistico, di una mera operazione di ripristino di un ipotetico

"stato di natura", ma di un'operazione ben più complessa,

che coinvolge non solo gli aspetti naturali ma anche quelli culturali

e il rapporto dell'uomo con l'ambiente.

L'ambiente "naturale" così come noi lo conosciamo e

viviamo è infatti il risultato di una fortissima azione antropizzatrice:

gli insediamenti umani, le strade e i sentieri, la ceduazione, il disboscamento

e la creazione di pascoli, l'introduzione di nuove specie arboree, i

terrazzamenti dei prati, l'imbrigliamento dei torrenti e la costruzione

di ponti hanno profondamente modificato anche l'ambiente montano.

Questi interventi hanno dato luogo ad una serie di paesaggi ben caratterizzati

(tav. 14) che possiamo, nel nostro caso, così classificare:

- boschi: pecceto, faggeto, castagneto, ostrieto;

- pascolo con frutteto;

- ambienti umidi;

- insediamenti umani (case ed orti).

Si tratta di interventi e di paesaggi che esprimono un rapporto tra

l'uomo e l'ambiente ben definito e stabilizzato da secoli (tavv. 7/12,

relative alle colture e ai fabbricati), caratterizzati da un raggiunto

equilibrio tra l'uomo e le risorse naturali. Gli interventi recenti

di imbrigliamento e di regimazione delle acque hanno invece dato esiti,

dal punto di vista ambientale, non del tutto soddisfacenti (tavv. 1/6

, tav. 16).

Nell'ambito botanico si definisce vegetazione climax il tipo di vegetazione

rappresentante la fase definitiva, stabile, in relazione al clima regionale,

la cui possibile evoluzione sarebbe solo in senso regressivo: allo stesso

modo potremmo allora definire paesaggio climax l'insieme degli elementi

che caratterizzano ciascuno dei paesaggi precedentemente classificati.

Primo obiettivo del presente lavoro è stato perciò quello

di definire le caratteristiche di ognuno di questi paesaggi, in modo

da:

- ricavarne i processi formativi;

- individuare le situazioni di degrado o di errato intervento sull'ambiente

(tav. 16);

- definire le norme per la manutenzione, l'intervento e il ripristino.

Valorizzazione

La contemporanea

esigenza di valorizzare turisticamente la zona, per contrastarne il

declino economico, pone il problema della costruzione di nuove attività,

infrastrutture e manufatti. Per un corretto ed armonico inserimento

nell'ambiente si è ritenuto di procedere secondo due direttive:

a - localizzazione degli interventi in aree "deboli", degradate

o prive di una caratterizzazione specifica: in questo modo l'intervento

costruttivo realizza contemporaneamente il recupero ambientale, senza

toccare le aree circostanti;

b - estensione a questi interventi, per quanto possibile, della filosofia

costruttiva tradizionale, basata sul ricorso a tipologie rigorose, tecniche

costruttive semplici e sull'uso di materiali locali come la pietra e

il legno: si evita così il doppio pericolo da un lato di realizzare

manufatti estranei all'ambiente circostante, dall'altra di cadere nel

pittoresco o di adottare tipologie solo apparentemente congrue (come

quelle dei parchi urbani) ma che in realtà snaturerebbero l'ambiente.

ANALISI DELLE TRASFORMAZIONI

Le acque

(tavv. 1/6)

Il regime idrico,

fatte salve le inevitabili discrepanze grafiche, risulta molto variato

nel tempo, in ragione anche del regime torrentizio dei corsi d'acqua.

L'esigenza di imbrigliare i torrenti al fine di evitare dissesti idrogeologici

e il desiderio di stabilizzare il regime idrico dei laghetti nel corso

dell'anno hanno portato ad una serie di interventi che hanno modificato

profondamente l'assetto ambientale della zona (tav. 16).

Le colture

(tavv. 7/8)

Il confronto fra

il catasto attuale e quello austriaco evidenzia modeste variazioni sostanziali:

risulta solo in alcune zone un certo recupero di terreno agricolo a

scapito delle zone boscate. Tenuto conto che la situazione rappresentata

nel catasto attuale è riferibile agli anni '60 e che successivamente

si è assistito ad un lento abbandono delle aree coltivate si

può concludere che la situazione attuale è sostanzialmente

uguale a quella del secolo scorso. Unica variazione degna di nota: il

recupero a pascolo della confluenza fra i due torrenti, in seguito al

loro imbrigliamento.

I fabbricati

(tavv.10/12)

Le tavole evidenziano

un incremento edilizio limitato: la zona dal punto di vista urbanistico

è rimasta praticamente inalterata.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Assetto geologico

(vedi tav. 13)

Uso del terreno (tav.14)

Boschi (schede 17-20.1/18)

Consideriamo qui solo l'ostrieto, tipico della zona.

Nelle aree calcaree che vanno dai prati del fondovalle fino alle quote

di 660-700 m compare un bosco misto definito "ostrieto" (od

"orno-ostrieto") per la presenza prevalente del carpino nero

(Ostrya carpinifolia) e dell'orniello (Fraxinus ornus). Altre essenze

tipiche sono: carpino bianco (Carpinus betulus), nocciolo (Corylus avellana),

corniolo (Cornus mas), acero campestre (Acer campestre), farinaccio

(Sorbus aria), tiglio selvatico (Tilia cordata), sorbo degli uccellatori

(Sorbus aucuparia) specie nei pressi delle contrade, viburno (Viburnum

lantana), e altre specie arbustive: pruno selvatico (Prunus spinosa),

rosa canina, edera (Hedera helix), la vitalba (il veneto "visone")

(Clematis vitalba). Nei versanti più aridi troviamo il ginepro

(Juniperus communis), il pero corvino (Amelanchier ovalis), il biancospino

(Crataegus monogyna e Crataegus oxicantha), il ligustro (Ligustrum vulgare).

Radi pecci (Picea excelsa) sono scesi dalle quote superiori.

E' un bosco di origine antropica, almeno in buona parte: sembra infatti

derivare dalla modificazione di un originario querceto; la maggiore

capacità rigenerativa del carpino nero e dell'orniello, la loro

maggior resistenza alla ceduazione (la normale forma di governo di questo

bosco), le loro spiccate capacità pioniere avrebbero portato

all'eliminazione quasi totale delle querce e delle altre essenze. Sempre

le capacità pioniere del carpino nero e dell'orniello permettono

il naturale e spontaneo imboschimento dei prati aridi e abbandonati.

Essendo scarso o assente il peccio, questo tipo di bosco fornì

raramente legname da costruzione o da opera, ma soprattutto legna da

ardere e da carbone.

Pascolo con frutteto (schede 17-20.1/18)

Attorno alle contrade e nei fondovalle i boschi lasciano frequentemente

il posto ai pascoli. I seminativi, poco redditizi, sono quasi scomparsi:

la forma di coltura più diffusa è perciò rappresentata

dal prato stabile, sfalciato e concimato. E' una cenosi mantenuta esclusivamente

dalle pratiche colturali dell'uomo: l'abbandono ne comporta infatti

la sostituzione da parte del bosco. Le erbe che la caratterizzano sono:

l'avena altissima (Arrhenatherum elatius), l'erba mazzolina (Dactylis

glomerata), il ranuncolo (Ranunculus acris), la margherita (Leuchanthemum

vulgare), il ginestrino (Lotus corniculatus).

I pascoli raggiungono anche i pendii più ripidi, mediante il

terrazzamento con muretti a secco, elemento caratteristico della vallata.

Isolati alberi da frutto punteggiano i pascoli.

Ambienti umidi (schede 17-20.1/18)

La pozza d'alpeggio, quando è indisturbata, presenta una zonazione

tipica. Procedendo dall'esterno all'interno abbiamo:

a - specie igrofile, in grado però di sopportare periodi di siccità,

come il migliarino (Deschampsia caespitosa), alcuni carici (genere Carix),

il giunco tenace (Juncus inflexus);

b - specie elofite, legate cioè ad un tenore idrico del suolo

costante ed elevato: mestolaccia (Alisma plantago-aquatica), coltellaccio

(Sparganium erectum), tifa (Typha latifolia), cannuccia (Phragmites

australis), gramigna acquatica (Glyceria plicata);

c - specie idrofite, cioè piante che vivono immerse o galleggianti

sull'acqua: erba tinca (Potamogeton natans), callitriche (Callitriche

stagnalis detta anche C. palustris), lenticchia d'acqua (Lemna minor).

Si tratta di una zonazione poco più che ipotetica, dato il disturbo

causato dal bestiame col calpestio, il pascolamento, le deiezioni, e

dalle operazioni di pulizia praticate periodicamente allo scopo di evitare

l'interramento naturale.

Nel nostro caso l'intervento di impermeabilizzazione ha fortemente perturbato

il biotopo esistente.

Insediamenti umani

La casa della montagna vicentina è posta a cavallo, come tipologia,

fra le costruzioni di pietra della Lessinia e quelle prevalentemente

lignee del Cadore. Per la presenza di calcari a sfaldatura naturale

e di graniti ottenibili in blocchi compatti e anche a lastami, scarso

è l'uso del legno: la cortina muraria è completata anche

a sud da una chiusura realizzata in pietra, contrariamente all'uso di

altre zone del Veneto, che tamponano la facciata meridionale con materiale

reticolare ligneo. Soltanto i fienili con sottostante stalla, spesso

accostati e non sovrapposti o sottostanti l'abitazione, sono aperti

verso sud e completati da chiusure in legno (popolazione cimbra).

La prevalenza della pietra sul legno può forse essere attribuita

a ragioni storiche, forse ad una maggior disponibilità del primo

materiale rispetto al secondo (ricordiamo che gli ostrieti fornivano

poco legname da costruzione).

Le abitazioni tendono ad unirsi in aggregati lineari disposti lungo

le curve di livello.

Le previsioni del Piano Regolatore Generale

(vedi tav. 15)

Gli

interventi attuati nel passato

(tav. 16)

Ponte sul torrente Zara (a monte)

Si tratta di una struttura in cemento armato con parapetto metallico

in contrasto con l'ambiente circostante. Il parapetto risulta visibilmente

deformato da numerosi urti di automezzi; l'uso del ferro crea la necessità

di una continua manutenzione.

Sistemazione della confluenza dei torrenti Zara e Scarabozza

La confluenza dei due torrenti è sempre stata un punto critico

dando luogo a numerosi straripamenti e variazioni degli invasi (tavv.

1/6). Si sono perciò rese necessarie consistenti opere di regimazione

delle acque; tali opere, pur essendo idonee dal punto di vista idraulico,

non risultano adeguate sotto il profilo ambientale. L'intervento, concentrandosi

solo sulle acque, ha trascurato il recupero dei terreni, lasciando incolta

e inutilizzabile un'ampia area tra i due torrenti. L'impatto visivo

della briglia con rastrello in ferro posta a valle risulta inoltre eccessivo.

Ponte sul torrente Zara (intermedio)

Il ponte risulta inadeguato alle esigenze del traffico e imbruttito

dai parapetti in calcestruzzo.

Intubamento ed

immissione nel lago del torrente Zara

Allo scopo di convogliare senza perdite le acque fino ai laghetti, il

corso del torrente è stato intubato a monte e la foce è

stata cementificata. Mentre i tubi di cemento sono abbastanza ben mascherati,

risulta invece inaccettabile esteticamente la soluzione realizzata per

l'immissione del torrente nel lago maggiore.

Strada di collegamento

con Ca' Zanzana

Il sistema di percorsi recentemente realizzato permette di collegare

agevolmente l'abitato con l'area di ristoro prevista sul lato nord del

lago maggiore (vedi tavv. 17/a/b). L'intervento è stato studiato

ponendo particolare attenzione all'inserimento ambientale.

Impermeabilizzazione

del fondo dei laghi con bentonite

Allo scopo di stabilizzare il regime idrico dei laghetti, evitandone

il prosciugamento nei periodi di secca, gli invasi sono stati impermeabilizzati

con fanghi bentonitici. Tuttavia il livello delle acque varia ancora

di alcuni metri dando luogo ad una fascia melmosa, scivolosa e priva

di vegetazione lungo le rive.

Sistemazione

di un sentiero attorno al lago minore

Un percorso attorno al laghetto minore è già stato realizzato;

le rive presentano invece lo stesso problema del lago maggiore.

Muro di contenimento

della strada provinciale

L'allargamento della strada provinciale ha comportato la realizzazione

di un poderoso muro di contenimento, prospiciente il laghetto minore,

dal forte impatto visivo.

Sistemazione

dell'emissario

L'emissario è stato completamente cementificato acquistando un

aspetto totalmente artificiale.

Ponte sul torrente

Zara (a valle)

Si tratta di una struttura in cemento armato con parapetto metallico

richiedente una continua manutenzione.

La vegetazione

e le attrezzature ( tavv. 17/a/b/c/d-18)

Si rileva:

a - la presenza di essenze arboree in contrasto con l'ambiente (in quanto

non caratteristiche dei paesaggi precedentemente individuati);

b - la carenza di strutture turistico ricettive.

IL PROGETTO

La vegetazione e le attrezzature ( tavv. 19/a/b/c/d-20 e schede

17-20.1-18)

Quadro generale degli interventi previsti (tav. 21)

Ponte sul torrente Zara (a monte)

Si propone la ricostruzione del ponte secondo una tipologia ad arco

utilizzando la pietra locale. Il nuovo ponte dovrà essere dimensionato

tenendo conto dell'impianto sportivo adiacente in corso di realizzazione

e del previsto campeggio.

Sistemazione

della confluenza dei torrenti Zara e Scarabozza

Le potenzialità turistiche della zona, consigliando la realizzazione

di un piccolo campeggio, permettono di recuperare quest'area abbandonata.

Il sito risulta infatti ideale per i seguenti motivi:

a - è adiacente alla strada provinciale;

b - ha un limitato impatto visivo data la posizione relativamente ribassata;

c - non interferisce paesaggisticamente con i laghetti;

d - rappresenta un'opportunità per il recupero di un'area degradata

e improduttiva.

Ponte sul torrente

Zara (intermedio)

Si propone l'allargamento del ponte con struttura e parapetti in pietra

locale.

Intubamento ed immissione nel lago del torrente Zara

La necessità di realizzare un ponticello pedonale per completare

il percorso attorno ai laghetti rappresenta l'occasione per ripensare

la sistemazione dell'area circostante. Il ponte sarà costituito

da un arco in pietra; dei massi posti sul letto della foce ne maschereranno

il fondo in cemento (che andrà ribassato).

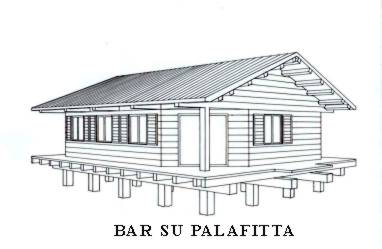

Strada di collegamento con Ca' Zanzana

Le preesistenze e i collegamenti agevoli hanno consigliato di concentrare

su questa sponda gran parte delle attrezzature salvaguardando l'integrità

naturalistica delle altre aree. Accanto all'edifico esistente di cui

è prevista la trasformazione in locanda, si prevedono pertanto

la realizzazione di un'area per pic-nic, di un pontile in legno e di

un piccolo bar su palafitte; sulla riva adiacente, al di là della

foce, si realizzerà un percorso fitness.

Impermeabilizzazione

del fondo del lago con bentonite

Si prevede di mettere a dimora un canneto tra il lago e il percorso

da creare attorno alle sue rive, rendendo il paesaggio più naturale

e impedendo agli escursionisti di raggiungere la fascia d i fango pericolosa;

alcuni pontili permetteranno invece un contatto diretto con le acque.

Sistemazione

di un sentiero attorno al lago minore

Si prevede anche in questo caso la messa a dimora di un canneto.

Muro di contenimento

della strada provinciale

Si prevede la mascheratura del muro con una cortina di alberi.

Sistemazione

dell'emissario

Si propone di rivestire i muri di contenimento con pietra locale e vegetazione,

e di nascondere il fondo con dei massi.

Ponte sul torrente

Zara (a valle)

Date le dimensioni ragguardevoli, non è proponibile la ricostruzione

del ponte secondo tipologie tradizionali. Si prevede quindi la sostituzione

del solo parapetto realizzandone uno in legno.

Architetto Nicola

Busin

ESSENZE ARBOREE: SCHEDE ILLUSTRATIVE

17/20.1 ABETE ROSSO

Picea excelsa (Picea abies)

famiglia: Pinacee

altezza: supera i 50 m

forma: piramidale

corteccia: sottile e squamosa, distaccantesi in placche regolari; colore

brunastro con sfumature rosseggianti

foglie: sempreverdi; aghiformi, lucide, con apici appuntiti e un po'

pungenti; solitarie sui rami

coni: maschili: spesso raggruppati per 2-6, color rosso o verde che

muta in giallo a maturità; femminili eretti, isolati, rosseggianti,

posti sulla parte apicale dei rami

pigne: pendule

fioritura: aprile-maggio

longevità: fino a 400-500 anni

habitat: è il principale componente della foresta subalpina di

aghifoglie (1000-2000 m)

17/20.2 ACERO (A. CAMPESTRE, OPPIO)

Acer campestre

famiglia: Aceracee

altezza: fino a 15-20 m

forma: tondeggiante, con chioma leggera; spesso arbustivo

corteccia: bruno giallastra, con sfumature rosse, divisa in placche

verticali

foglie: lungamente picciolate, con lamina palmata e margine lobato (3-5

lobi)

infiorescenze: corimbi eretti di piccoli fiori verde giallastri

frutti: samare ad ali opposte

fioritura: aprile-maggio

habitat: boschi mesofili di latifoglie (0-1600 m); ampiamente diffuso

dall'uomo

17/20.3 CANNUCCIA DI PALUDE

Phragmites australis

famiglia: Graminacee

altezza: 1,5-3

forma: pianta alta, con fusti robusti e non ramificati

foglie: larghe e coriacee, lisce, di color grigio-verde,le cui guaine

circondano il fusto e si sovrappongono

infiorescenze: grandi infiorescenze erette che possono diventare pendule

quando i frutti maturano; ogni fiore ha una fitta frangia di peli bianchi

e setosi

habitat: margini dei fiumi, laghi e acque salmastre

17/20.4 CARPINO (C. BIANCO)

Carpinus betulus

famiglia: Corilacee

altezza: fino a 20 m

forma: piramidale-tondeggiante, con chioma densa

corteccia: liscia, grigio cenere, screpolata longitudinalmente

foglie: caduche; semplici, alterne, verde cupo superiormente e più

chiare inferiormente; apice acuto, base rotonda o cuoriforme

infiorescenze: amenti penduli a sessi separati

fioritura: aprile-maggio

habitat: boschi cedui e fustaie (querco-carpineti); 0-1000 m

17/20.5 CARPINO NERO (CARPINELLO)

Ostrya carpinifolia

famiglia: Corilacee

altezza: fino a 15 m

forma: slanciata e leggera

corteccia: marrone-grigio, a lungo liscia; negli esemplari maggiori

è percorsa da screpolature fitte e poco profonde

foglie: caduche; ovato-acuminate; margine seghettato

infiorescenze: in amenti; le maschili strette e lunghe; le femminili

si evolvono in una infruttescenza vistosa di colore bianco-sericeo

fioritura: aprile-maggio

habitat: rilievi, dalle colline fino a 1000-1400 m, in cespuglieti e

cedui

17/20.6 CILIEGIO

Prunus avium

famiglia: Rosacee

altezza: fino a 20 m

forma: approssimativamente piramidale; rami con andamento ascendentecorteccia:

rosso-brunastra o rosso grigiastra; con l'età tende ad assumere

un caratteristico aspetto anulato

foglie: caduche; alterne, a lembo oblanceolato od obovato

infiorescenze: in corimbi ombrelliformi di pochi fiori a petali bianchi

obovati

fioritura: aprile maggio

frutto: drupa globosa di colore variabile tra il rosso e il nero porporino

(la ciliegia), edule

habitat: foreste di latifoglie fino a circa 1500 m

17/20.7 CORNIOLO

Cornus mas

famiglia: Cornacee

altezza: fino a 8 m

forma: piccolo albero o arbusto

corteccia: grigiastra

foglie: caduche; opposte, da ovali ad ellittiche, con 3-5 paia di nervature

vistose e margini non dentati

infiorescenze: di 1 cm di diametro, con 10-25

fiori, brevemente peduncolate e con 4 brattee giallastre alla base

fioritura: febbraio-marzo

frutto: ovoidale, lungo 1,5 cm, pendulo, carnoso, che diventa di color

rosso vivo a maturità, edule

habitat: rive, boscaglie, margini dei boschi, generalmente su terreni

calcarei

17/20.8 LARICE (L. EUROPEO, L. COMUNE)

Larix decidua

famiglia: Pinacee

altezza: fino a 40 (50) m

forma: piramidale

corteccia: grigio-bruno, screpolantesi con l'età in grosse placche

foglie: caduche; aghiformi, verde chiaro, appuntite ma non pungenti;

a ciuffi di 30-40; giallo dorate in autunno

coni: maschili: giallo dorati; femminili rosso carminio, spesso accompagnati

dalle pignette dell'anno precedente

pigne: erette, ovoidi

fioritura: aprile-maggio

longevità: isolato può diventare secolare

habitat: soprattutto in clima continentale, fino al limite degli alberi

(0-2400 m)

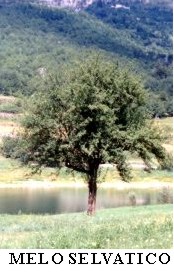

17/20.9 MELO

Malus domestica (Malus communis)

famiglia: Rosacee

altezza: fino a 15 m

forma: alberello

corteccia: grigia e screpolata lungo il tronco

foglie: caduche; larghe, dentate, leggermente lanose sulla pagina superiore,densamente

lanose sotto

infiorescenze: corimbi vistosi

frutti: pomi (eduli), da verdi a rossi e gialli, dolci o aspri, eduli

fioritura: aprile-maggio

habitat: la varietà "sylvestris"è tipica componente

della foresta planiziale padana nei suoi aspetti meno umidi. Le varietà

coltivate sono oltre 1000, coltivate e naturalizzate qua e là

17/20.10 NOCE

Juglans regia

famiglia: Juglandacee

altezza: fino a 15 m

forma: rotondeggiante; tronco robusto e diritto

corteccia: grigio chiaro, screpolata verticalmente con l'età

foglie: caduche; composte imparipennate, con segmenti di dimensioni

crescenti verso l'apice

infiorescenze: maschili: ad andamento pendulo; femminili: in amenti

pauciflori terminali

frutto: verde ovale sferico, con seme edule (noce), edule

fioritura: aprile-maggio

habitat: coltivato o naturalizzato qua e là sotto i 1200 m

17/20.11 NOCCIOLO

Corylus avellana

famiglia: Corilacee

altezza: fino a 7-8 m

forma: arbustiva, con fusto densamente ramificato fin dalla base

corteccia: bruno ramato, lucida, con lenticelle evidenti nei rami giovani

foglie: caduche; semplici, alterne, con picciolo breve; lamina ellittica

o tondeggiante con base cuoriforme

infiorescenze: maschili: in amenti penduli allungati, gialli a maturità;

fiori femminili solitari, simili a gemme

frutto: nocciola (edule)

fioritura: marzo-aprile; precede l'emissione delle foglie

habitat: nel sottobosco di foreste di latifoglie e aghifoglie; colonizzatore,

si trova anche in altri svariati ambienti (0-1700 m); coltivato per

il frutto

17/20.12 ORNIELLO (ORNIO, FRASSINO DA MANNA)

Fraxinus ornus

famiglia: Oleacee

altezza: fino a 20 m

forma: rotondeggiante

corteccia: grigia molto liscia

foglie: con 5-9 foglioline da ovate a lanceolate, chiaramente picciolettate,irregolarmente

e finemente dentate

infiorescenze: con 4 petali nastriformi, lunghi 5-6 mm

frutto:di 2-2.5 cm, appuntito o inciso all'apice

fioritura: aprile-maggio

habitat: boschi misti, boscaglie e luoghi rocciosi della regione mediterranea

e dell'Europa centro-meridionale

17/20.13 PADO (CILIEGIO A GRAPPOLI)

Prunus padus

famiglia: Rosacee

altezza: fino a 15 m

forma: più spesso arbustiva; quando è arborea, ha chioma

espansa e rami anche molto bassi sul tronco

corteccia: scura, con abbondanti lenticelle, si fessura con l'età

e tende a sfaldarsi

foglie: caduche; alterne, sottili, picciolate, con lamina ovato-oblunga,

acuta all'apice e troncata alla base

infiorescenze: racemi penduli di fiori bianchi e profumati

frutti: drupe in forma di piccole ciliege

fioritura: maggio-giugno

habitat: boschi ripariali nelle regioni settentrionali (0-1900 m)

17/20.14 PIOPPO TREMOLO (TREMOLO)

Populus tremula

famiglia: Salicacee

altezza: fino a 20 m

forma: fusto diritto e slanciato, con numerosi rami addensantisi verso

l'alto

corteccia: bianco-grigiastra o giallognola, a lungo liscia

foglie: caduche; da quasi tonde ad ovali, a margine ondulato. Piccioli

appiattiti lateralmente, il che consente il tremolio alle lamine fogliari.

Foglie dei polloni triangolari-cuoriformi e grigio-pelose; foglie superiori

che ben presto diventano glabre.

infiorescenze: amenti unisessuali, lunghi fino a 12 cm

fioritura: marzo-maggio

habitat: radure soleggiate e umide di varie formazioni forestali, specie

del piano montano (0-2000 m)

17/20.15 PRUGNOLO (PRUNO SELVATICO, SPINO NERO, STROZZAPRETI)

Prunus spinosa

famiglia: Rosacee

altezza: fino a 4 m

forma: arbusto, forma molti polloni, dando così origine a macchie

corteccia: i giovani rami sono generalmente pelosi

foglie: caduche; piccole, finemente dentate, color verde smorto, glabre

sulla pagina superiore

infiorescenze: fiori di 1-1,5 cm, per lo più solitari, su brevi

peduncoli glabri di circa 5 mm, ma in folti gruppi sui germogli

frutti: ricoperti di pruina, nerobluastri, di 1,5-2 cm, molto astringenti,

eduli

habitat: luoghi aridi, pendìi, macchie, boschi, siepi e lungo

le vie

17/20.16 SALICE BIANCO

Salix alba

famiglia: Salicacee

altezza: fino a 30 m

forma: arrotondata, con fusto spesso biforcato già nella parte

bassa; molto diffusa anche la forma arbustiva

corteccia: grigio scuro e liscia; si screpola longitudinalmente con

gli anni

foglie: caduche; lanceolato-lineari, finemente dentate, appuntite,con

riflessi argentati nella pagina inferiore; sono coperte di peli argentei,

come i rami e le gemme

infiorescenze: amenti: i mascili densiflori, i femminili più

lassi

fioritura: febbraio-aprile

habitat: prevalentemenete lungo i grandi fiumi (0-1200 m)

17/20.16 SALICI PIANGENTI

Salix babylonica

famiglia: Salicacee

altezza: fino a 10 m

forma: caratteristica chioma pendula

corteccia: bruna

foglie: lanceolato-lineari, lungamente acuminate

all'apice, portate da un picciolo lungo 3-5 cm

infiorescenze: erette unisessuali portate da individui diversi

fioritura: aprile-maggio

habitat: prevalentemente lungo i fiumi

ibridi: la maggior parte dei salici piangenti

impiegati attualmente nel giardinaggio sono frutto di ibridazione tra

"S. babylonica" e altri salici

17/20.17 SAMBUCO

Sambucus nigra

famiglia: Caprifoliacee

altezza: fino a 10 m

forma: arbusto grande e molto ramoso o talora piccolo albero

corteccia: grigia, liscia, con lenticelle

foglie: caduche; pennato-composte

infiorescenze: appiattite superiormente, fiori fortemente odorosi color

bianco crema

frutti: in infruttescenze spesso pendule, carnosi, di 6-8 mm, generalmente

neri, ma talora verdi

fioritura: giugno-luglio

habitat: boschi umidi, siepi, luoghi incolti di tutta l'Europa, spesso

coltivato al Sud

17/20.18 SANGUINELLO

Cornus sanguinea

famiglia: Cornacee

altezza: fino a 4 m

forma: arbusto, produce molti polloni

corteccia: rosso scuro

foglie: caduche; opposte, intere, di 4-10 cm, con vistose nervature

laterali

ricurve, di color verde pallido, che in autunno diventano rosso-porpora

scuro

infiorescenze: numerose, in ombrelle di 4-5 cm di diametro, portate

all'estremità dei rami; quattro petali, stretti, molto patenti

frutti:neri lucidi, amari, in dense infruttescenze

habitat:colonizza prati e pascoli abbandonati, specialmente su terreni

alcalini e neutri

GLOSSARIO

achenio: frutto secco che non si apre a metà per lasciare uscire

i semi.

amento: densa spiga, di solito pendula, di piccoli

fiori per lo più unisessuati.

aghifoglia: pianta arborea con foglie aghiformi.

biotopo: luogo caratterizzato da condizioni ambientali

unitarie e peculiari.

bràttea: piccola struttura fogliacea o

squamosa, alla cui ascella è spesso inserito un fiore.

caducifoglia: pianta a foglie che cadono in autunno

(cioè a foglie decidue).

ceduo: tipo di bosco che viene tagliato periodicamente,

lasciando poi che le ceppaie germoglino.

cenosi: comunità; insieme di popolazioni

di specie diverse che vivono in un determinato biotopo.

colonizzatrice: pianta che tende ad occupare

suoli liberi da copertura vegetale, iniziando una serie evolutiva spontanea

di vegetazione che si concluderà (in assenza di perturbazioni

antropiche) dopo un tempo assai variabile, con l'avvento della vegetazione

climax.

cono: caratteristico organo, rotondeggiante o

allungato, costituito da un asse che porta molte squame sovrapposte

ai margini (embriciate), che a maturità portano il polline oppure

gli ovuli e poi i semi. detto anche strobilo o, impropriamente, pina

o pigna.

corimbo: infiorescenza in cui i singoli fiori

sono portati da peduncoli inseriti sull'asse principale a diverse altezze,

ma arrivano tutti alla stessa altezza o quasi; l'infiorescenza ha quindi

la superficie superiore piana o più o meno convessa.

deciduo: che cade. Le piante caducifoglie, che

perdono le foglie in autunno, hanno le foglie decidue.

drupa: frutto carnoso, dotato di nòcciolo

racchiudente l'unico seme.

edule: mangereccio.

fustaia: bosco in modo tale che gli alberi risultano

nati da seme; il turno di taglio è in generale piuttosto lungo.

imparipennata: foglia pennata composta da un

numero pari di foglioline.

lanceolato: a forma di lancia; dotato di punta,

con la massima larghezza sotto la metà, e regolarmente restringentesi

verso la base

latifoglia: pianta arborea a foglie con lamina

espansa, caducifoglia o sempreverde.

lenticella: "poro respiratorio" della

corteccia, sugheroso; si può trovare, oltre che sui rami, su

alcuni frutti.

mesofila: pianta che manifesta esigenze medie

per quanto riguarda i diversi fattori ecologici.

oblanceolato: da ob (capovolto); perciò

con la parte più larga vicino all'apice e non, come di solito,

alla base.

obovato: vedi oblanceolato.

patente: si dice di organo che diverge considerevolmente

da quello su cui è inserito, dirigendosi verso l'esterno; così

"rami patenti", ossia rivoti in fuori; "peli patenti",

non appressati alla superficie dell'organo che li porta; ecc.

planiziale: aggettivo riferito a piano, pianura.

pennata: si dice di una foglia composta le cui

foglioline sono inserite regolarmente da ambo le parti del prolungamento

del picciòlo o rachide.

pioniera: pianta che si insedia, per prima o

fra le prime, in suoli non ricoperti da vegetazione.

pollone: germoglio che spesso ha origine sotto

terra, apparendo sopra il suolo talora ad una certa distanza dal fusto

principale.

pruìna: formazione, per lo più

di natura cerosa, che può rivestire diverse parti della pianta

(per esempio frutti o foglie), dando loro una colorazione più

o meno azzurrina.

rachide: prolungamento del picciòlo, portante

le foglioline; asse di un cono o di una infiorescenza ad amento o spiga.

ripariale: vivente sulle rive (di un fiume o

di un lago).

sàmara: achenio alato.

sempreverde: che rimane verde tutto l'anno; si

dice di piante a foglie persistenti, in contrapposto a quelle a foglie

caduche (caducifoglie), che le perdono al giungere della cattiva stagione.

sessile: sprovvisto di gambo.

spiga: infiorescenza composta da tanti fiori

sessili inseriti su un asse.

I dati sugli ambienti e sugli alberi e il glossario

sono stati tratti da:

AA. VV. (curatore: arch. Ettore Vio). La casa

rurale nel Veneto, Spinea (VE), Multigraf, 1983.

Brosse, Jacques. Storie e leggende degli alberi, Pordenone, Studio Tesi,

1989.

Carollo, Liverio. Guida escursionistica delle Valli di Posina, di Laghi

e dell'Altopiano di Tonezza (Prealpi Vicentine), Seghe di Velo, Club

Alpino Italiano, Sez. di Thiene, 1983.

Curti, Luigino e Scortegagna, Silvio. Erbario Vicentino, Padova, Banca

Popolare Vicentina, 1992.

Devoto,Giacomo e Oli,Gian Carlo.Dizionario della lingua italiana, Firenze,

Le Monnier, aprile 1982 (1^ ed. 1971).

Polunin, Oleg. Guida agli alberi e arbusti d'Europa, Bologna, Zanichelli,

1987 (1^ ed. italiana: 1977).

Sartori, Francesco. Gli alberi, Novara, Istituto Geografico de Agostini,

1986.

Il progettista capogruppo

dott. arch. Nicola Busin

COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA con sede

in ARSIERO - VICENZA -

PROGETTO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE

DEI LAGHETTI DI LAGHI E ARSIERO (VI)

PROGRAMMI E NORME TECNICHE RIFERITI ALLE VARIE FASI DI ATTUAZIONE DEL

PROGETTO.

Gruppo di progettazione :

Dott. Arch. NICOLA BUSIN progettista capogruppo;

Dott. Arch. SEBASTIANO ZANETELLO progettista ;

Dott.ssa PAOLA KLANTSCHNIK consulente botanico;

Dott. BERNARDINO ZAVAGNIN consulente geologico;

Geom. FRANCO COLMAN topografo.

Studio Architetto Nicola Busin, piazza F. Rossi

35 - 36011 Arsiero -Vi- tel/fax 0445/740369

NORME TECNICHE

- Pavimentazioni dei percorsi:

dovranno essere realizzate con l'uso "terra stabilizzata"

composta per ogni 100

kg da 20 kg di pietrischetto pezzatura 12-15 mm, 50 kg di sabbia, 15

kg di limo e 15 kg di

cemento portland 325.

- Pavimentazioni aree attrezzate :

è prevista l'utilizzazione di formelle o mattonelle in calcestruzzo

vibrato .

- Pavimentazioni parcheggi:

verranno utilizzate formelle in calcestruzzo forate in modo da fare

attecchire il manto erboso.

- Arredamento aree attrezzate:

è prevista l'utilizzazione di panche e tavoli in legno (*) .

- Percorso fitness:

verrà realizzato con attrezzi in legno (*) e pavimentazione in

formelle di cemento

- Costruzione muri di contenimento:

i muri di contenimento avranno il paramento esterno piatto in pietrame

locale calcareo (sasso

rotto) ; gli interstizi tra sasso e sasso dovranno essere ridotti al

minimo e lasciati liberi da malta.

- Costruzione e sistemazione ponti:

saranno realizzati con tipologia ad arco (tipica della zona) e rivestimento

esterno in pietrame

locale (come per i muri di contenimento). E' prevista la pavimentazione

della uperficie di

calpestio in lastre di pietra.

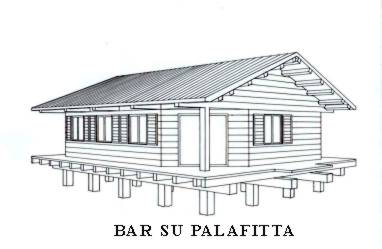

- Palafitte:

nella parte interrata nel fondo del lago saranno in calcestruzzo; nella

parte esterna saranno

costruite in pali di legno (*) impregnati con catrame per la porzione

entro l'acqua .

- Pontili:

verranno realizzati in legno (*) con un 1 bordo di 10 cm ai lati per

permettere il passaggio di

carrozzelle.

- Staccionate :

anche le staccionate saranno realizzate in legno (*) con forma e dimensione

simili a quelle già

recentemente realizzate (vedi progettazione esecutiva dello scrivente

studio).

- Bar su palafitte:

verrà costruito in legno (*) con tipologia tradizionale, tetto

a capanno con coppi laterizi.

(*) tutto il legno si intende trattato contro

la marcescenza e l'attacco di funghi ed

insetti.

Dicembre 1994.

Il progettista capogruppo

Arch. Nicola Busin

|